Voglio fare un viaggio

Vita straordinaria di Irene Brin

Non si piaceva, o meglio non si vedeva, certe volte si giudicava bruttissima, per questo motivo, forse, si mascherava.

Il solo ritratto che le piacesse gliel’aveva fatto Avedon: una figura a mezzo busto con le spalle nude e la faccia mangiata dalla luce, aveva un’aria monumentale, per niente realistica, austera.

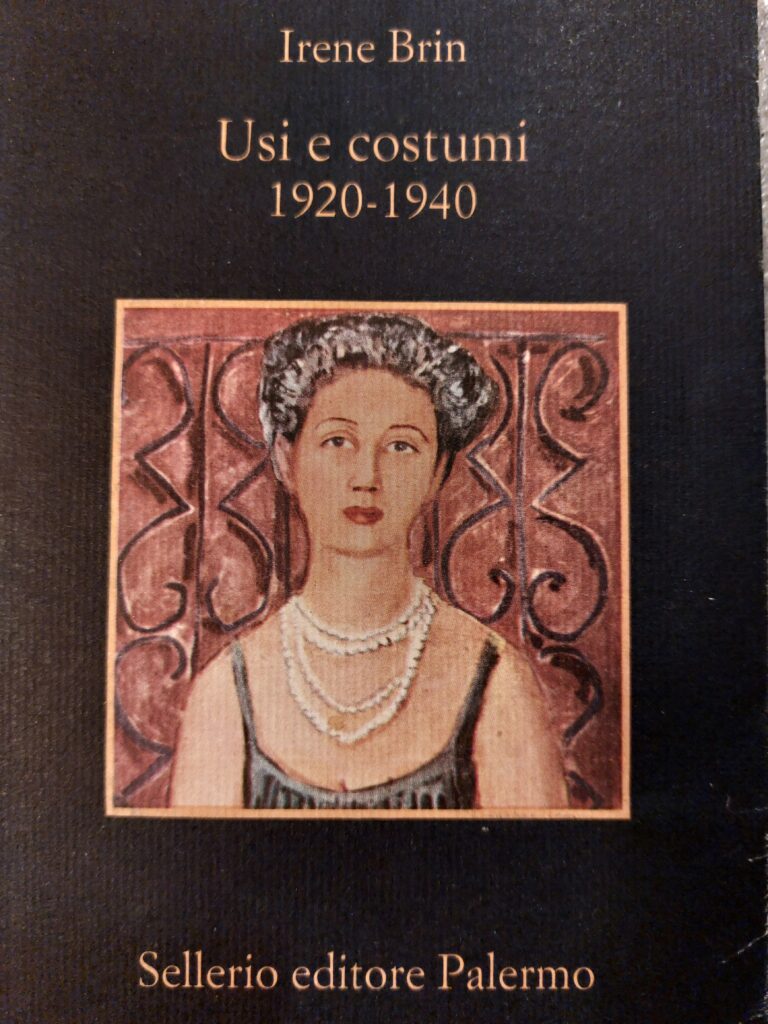

Si era fatta fare un ritratto da Campigli – mentre l’amica e “collega” Palma Bucarelli aveva scelto Carlo Levi – entrambi furono esposti a una mostra in via Frattina che raccoglieva ottanta ritratti di personaggi della mondanità romana, erano gli anni ’60 e loro due erano le donne più in vista di Roma, entrambe avevano compreso il grande potere dell’immagine.

In molti dicono che il quadro di Campigli fosse il ritratto che più le assomigliasse. È un dipinto dal sapore elegante e arcaico, nel tipico stile archeologico che caratterizza il pittore, dove Irene appare come una figura antica con le spalle ad anfora e la vita stretta, strettissima; ma è lo sguardo, liquido e trasognato, a catturare l’attenzione, lo sguardo di Irene era soltanto miope e forse quella era l’interpretazione più poetica che se ne potesse dare. Si ostinava a costringere i suoi occhi a sforzi continui, obbligandosi a guardare in basso per non cadere e scambiando le persone sottoponendole, perciò, a continue frustrazioni.

Odiava l’idea di portare gli occhiali, per questo sposava le teorie di Huxley, suggeritore del metodo di Bates, per cui sotto le due diottrie nessuno fosse autorizzato a portare le lenti; dalle tre diottrie in giù riteneva sufficiente fare ginnastica e un poco di attenzione, così per la maggior parte del tempo strizzava le palpebre, quando non cedeva a occhiali eccentrici con strass lustrini e forme bizzarre. Finalmente, quando queste furono disponibili, si convertì alle lenti a contatto, si dice fosse la prima donna in Italia a portarle, ma Irene era sempre un passo avanti.

Irene? Già questo era uno dei suoi tanti nome de plume, il principale. Il suo vero nome era Maria Vittoria Rossi, ma in famiglia la chiamavano Mariù.

Vicenda complessa quella dei suoi tanti pseudonimi.

Affermerà in età adulta:

“Io non mi chiamo né Irene né Brin, anche se così figuro in contratti, elenchi telefonici, discorsi familiari. Sono nomi inventati da Longanesi. Io sono un’invenzione di Longanesi…”

Il suo esordio per “Omnibus” era stato con un articolo dal titolo “Sera al Florida” inviato prima a Longanesi, il quale aveva risposto con un telegramma:

“articolo bellissimo, trovato nome…” E così nasce Irene Brin, siamo nel 1938, Maria Vittoria ha 27 anni, ma prima era stata: Marlene (con cui esordisce come giornalista per non esporre il padre ufficiale), Giorgiana e Morella (alter ego che con lei condivide la miopia), poi Oriane (come la duchessa dei Guermantes), Maria Del Corso, Madame d’O e tanti altri fino ad arrivare a Contessa Clara, firma della corrispondenza coi lettori della “Settimana Incom”, vero e proprio alter ego di Irene, dispensatrice di consigli di buon vivere e buone maniere, redattrice di un manuale di Galeteo. Per la Contessa, Irene s’inventò una vera e propria biografia: una vecchissima nobildonna mitteleuropea, perciò testimone della Storia.

Ma non le piaceva solo cambiar nome, le piaceva travestirsi, cambiare colore di capelli, pure la corporatura variava: ingrassava e dimagriva continuamente. Tendeva a Ingrassare, per cui era sempre a dieta, volendosi vedere solo magrissima. Tra tutti i piaceri aveva rinunciato a quello del cibo. Mangiava pochissimo: il suo pranzo poteva essere un bicchiere di champagne e un cucchiaio di risotto, magari al blu di metilene, per aggiungere un tocco di colore bizzarro e insolito, ma anche per le sue proprietà riducenti nel peso corporeo. Inoltre, una volta l’anno si faceva fare una puntura per accelerare il metabolismo.

Credeva fermamente nella ginnastica, tanto che tra i suoi consigli c’erano pure esercizi da fare a casa.

Si trasformava lasciando intatte quelle due o tre caratteristiche che la contraddistinguevano: non portava mai scarpe chiuse, ma sandali aperti sul davanti, con il tallone scoperto, una sorta di pantofole coi tacchi alti che le davano un’andatura traballante e aggraziata, portava calze sottili anche d’inverno e prediligeva abiti dai colori chiari di seta e chiffon. Difficilmente usciva senza cappello. Si dice che la sua collaborazione con “Harper’s Bazar” sia iniziata quando Diane Vreeland, futura capo redattrice di Vogue, incontrandola in giro per New York, le ha chiesto dove avesse acquistato il cappello e il tailleur che indossava.

Giornalista, scrittrice, traduttrice, gallerista, maestra di buon vivere e di buone maniere, viaggiatrice, instancabile lo era sicuramente, ipersensibile pure, alla continua ricerca di sé, sempre tesa a un miglioramento personale di sicuro; ma felice chi può dirlo?

Del resto nessuno sano di mente si definirebbe tale.

Di sicuro sapeva riempirsi la vita di tutte le occupazioni che amava e se questa non è felicità, ci si avvicina con un certo grado di approssimazione. Aveva molte conoscenze e qualche buona amicizia, come quelle con Indro Montanelli e Lucia Rodocanachi. Fu amicizia pure quella con Gasparo del Corso, il loro matrimonio fu, più che altro, una particolare e profonda amicizia. Si erano conosciuti al Gran ballo della Cavalleria (lui era ufficiale), lei era andata per volere della madre – di cui alcuni dicevano fosse un clone – che non mancava alcuna occasione mondana in cui mostrare la figlia. Quella sera Irene indossava un abito chiaro di lustrini foderato di rosso, Gasparo ne era rimasto subito colpito. Pochi e brevi incontri avevano preceduto il matrimonio. Si sposano nel 1937, rimanendo assieme tutta la vita: più complici, o meglio soci, che amanti. Per molti anni lui, obbligato a frequenti missioni militari, è un marito fantasma. La loro unione viene spesso definita anticonvenzionale, lui è omosessuale, lei lo scopre presto, ma questo non incrina un sodalizio che, negli anni della galleria della Margherita prima, e dell’Obelisco poi, diventa via via principalmente professionale. Lei, per allontanare le voci, aveva usato la sua arma più affilata: la penna. Scriveva articoli sull’importanza del matrimonio per la donna, quando avevano aperto la galleria aveva riservato a Gaspero un ruolo di primo piano, infine in un articolo autobiografico racconta di aborto che sarebbe avvenuto nel 1951, al terzo mese di gravidanza, di cui però non c’è alcuna prova. Scrive, in questo un pezzo, che aveva lasciato che tutti ignorassero la vicenda e non aveva fatto storie, sbrigando la faccenda come una formalità, come tutte le donne dovrebbero fare in certi casi. Insomma con la scusa di invitare le donne a comportarsi “da uomini” aveva mandato un messaggio sul suo matrimonio.

Educata a casa – si pensa per evitare la cultura fascista impartita nella scuola dopo la marcia su Roma – dalla madre, donna coltissima di origini ebraiche, leggeva un libro al giorno e parlava fluentemente quattro lingue. Leggeva e rileggeva Proust, Musil, la memorialistica francese del 700; era colta insomma, eppure la sua carriera inizia parlando di “cani schiacciati”, come venivano chiamati nel gergo all’epoca gli articoli di costume, argomento che nessuno, per snobismo, voleva trattare. Non che Irene non fosse snob, lo era eccome, infatti aveva accettato di parlare di “cani schiacciati” per avere la libertà di usare la sua lingua dotta, condita con citazioni colte e ironia pungente, erano questi gli ingredienti delle sue “brinate”, brevi stoccate di costume che raccontano una società e un mondo oramai estinto.

Collaborò con moltissimi quotidiani: “Il Lavoro” di Genova, “Il tempo”, “Il Popolo d’Italia”, “Il Fronte” e “Il Giornale del soldato”, “La Stampa”, “Il Messaggero”, “Il Mattino”, “Il Giornale d’Italia”, “Il corriere d’informazione”, “Il corriere della sera”, e riviste e settimanali come “Omnibus”, “L’Europeo”, “Harper’s bazar”, distinguendosi per l’osservazione acuta dei fenomeni di costume e l’approccio colto, irriverente, ironico e coraggioso.

Ha scritto anche alcuni volumi tra cui Olga e Belgrado (1943) Usi e Costumi (1944) Le visite (1944) e il romanzo incompleto e pubblicato postumo Le perle di Jutta.

Con la firma di Contessa Clara (1959) che certe volte compariva assieme a quella di Irene Brin, nello stesso che numero dei quotidiani, ha scritto Il Galateo (1959) e I segreti del successo (1954).

Tutto questo l’ha fatto senza aver mai avuto una scrivania.

C’è una foto che la ritrae seduta a letto con le gambe stese sotto le coperte, appoggiata a una pesante testiera ornata da colonne tortili, ingioiellata, in sottoveste coi capelli raccolti fintamente scomposti, il rossetto rosso e la posa da diva, dietro a una macchina da scrivere appoggiata su un tavolino da colazione.

Sapeva, più di tutto, di dover apparire, inoltre capiva la necessità di viaggiare. Compì decine d viaggi all’estero ogni anno per raccontare sfilate, mostre, cinema, teatro, portò l’Italia all’estero, è inventrice del made in Italy. Chiamata a ricoprire il ruolo di Rome Editor di “Harper’s Bazar” ha fatto conoscere e apprezzare lo stile italiano oltreoceano.

Forse per il suo doppio ruolo di gallerista presso la galleria dell’Obelisco, da lei fondata assieme al marito, e giornalista di moda e costume, intuisce per prima il connubio arte e moda facendo frequenti servizi fotografici con le modelle in posa di fronte alle opere in galleria, e organizzando sfilate presso importanti musei pubblici.

Verso la fine degli anni ’50 non c’è sfilata di moda che inizi senza di lei. Erano tre le editors di “Harper’s Bazar”, assieme a lei c’erano Carmel Snow e Nancy White. Irene indossava un cappello a tese large, spesso di Chanel, Fabiani o Simonetta. Restava a testa bassa per lungo tempo, ispezionando con sguardo miope il pavimento per non cadere, poi sollevava la testa e alzava il dito, le due accanto iniziavano a scrivere e con loro tutta la stampa americana, quel dito era il là della moda, da lì poteva cominciare tutto.

Odiava gli occhiali, la sciatteria, la cialtroneria, farsi fotografare, l’ignoranza, l’inattività. Non stava mani senza far nulla, se a letto scriveva, nella vasca da bagno leggeva. Amava muoversi e viaggiare. Infatti, chiamata dall’editore Immordino (1967) a scegliere un anno particolare della sua vita per raccontarlo in un saggio, collana che avrebbe dovuto raccogliere varie firme del giornalismo ma che poi naufragò, lei scelse il 1952, sicuramente l’anno più frenetico della sua vita.

In quell’anno è da poco Editor di “Harper’s Bazar” di cui racconta il frenetico lavoro di redazione e i viaggi che compie. A New York incontra Elena Rubinstein, in quell’anno espone la prima personale di Alberto Burri alla Galleria de L’Obelisco con “Neri e Muffe”, che risulta un flop, inoltre organizza la prima – celebratissima – sfilata di moda nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Sempre quell’anno si trova a passeggiare per Roma con Jean Genet, incontra Salvador Dalì in piazza Barberini, va a curiosare nei backstage dei concorsi di bellezza, dove trova una giovanissima Sofia Loren; e poi il dietro le quinte di Vacanze Romane, girato proprio quell’anno a Roma. Il ’52 è anche l’anno dell’aborto, vero o presunto.

“Le unghie erano sempre corte a forza di scrivere a macchina. Ma ora avevo imparato a fare tante cose. Ed improvvisamente la mia vita, così strettamente mescolata all’esplosione italiana, mi sembrò calda e umana. Valeva la pena viverla” scrive.

E dopo una vita così piena, nel ’68 un intervento chirurgico la costringe a interrompere tutto, soprattutto le sfilate. L’anno successivo è costretta a letto, l’unica attività che non cessa è la scrittura. Nel ’69 insiste per andare a Strasburgo a una mostra di Sergej Djagilev a cui aveva collaborato l’Obelisco; è un viaggio terribile, pieno di soste, lei è allo stremo. Arrivati a Sasso di Bordighera, nella casa di famiglia frequentata per le vacanze, muore in otto giorni, e mentre sta per morire parla di partire con un’amica americana: Virginia Campbell. Voglio fare un viaggio, dice e poi muore.